白井晟一について何か書けと云われて 大槻

白井晟一、1978年頃 (C)Keiichi Takara (C)白井晟一研究所

最近、藤森照信が白井に関して書いている文章を見て何か解かったような気がしたのでそれについて書いてみよう。

私(来年80才)が建築を始めた当時は「近代建築」が全盛であった。コルビジェの弟子たちが中心に活躍していた。近代建築はそれ以前の建築に対して行われていた「装飾」をはぎ取って躯体の構成のみで表現することが主張であった。それに何かを追加する場合はそれなりの理論づけ意味づけが必要であった。例えばタイルを貼りたい場合は「それは皮膚である」とか「衣装である」とか。

そんな中で白井は「芸術新潮」の記事の“建築家10人”に選ばれていたうちの一人であったから名前は知っていたが、プランを見てもそこには建築家としての論理性も感じられず、ただ昔ながらの、感性だけで設計をしている論外の人、という風に感じていた。

しかし、そんな私の白井に対する見方を一変させる本に出合うことになる。川添登の「建築家・人と作品」。

建築家・人と作品(上・下)/川添登 引用元:ハモニカ古書店

確か新書の上下巻2冊だったと思うが、その中で白井は、ドイツ哲学を学び帰国して独学で設計を始めたとか、自邸を建築する際に気に入った便器がないので便所に便器を付けずいつの間にかそこは物置になっていたとか、屋根を銅板で葺きたかったが予算上葺けずトントン葺きのままで、雨漏りがひどくどうしようもなくなってからようやく葺いたとかのエピソードが書かれていた。

近代建築の機能主義から言えば便器がないのは便所ではないし予算がなかったら鉄板葺きでいいじゃないかと思われる。このこだわりは何なのだろうか。また白井は戦後秋田で多くの仕事をしたが、そこでは尊敬されすぎて皇室と同等の扱いをされているとか。

私はまま、その人の生き方をみて初めてその人の作品に触れるということがある。

三島由紀夫やバド・パウエルもそうだったし白井晟一もそうであった。こんな生き方をしてまた無条件で人を心酔させるような人物。作品がわからないのは自分の修業が足りないからである。そこで白井を神様にした。神様は絶対であって無謬である。しかし解らないことがある。

白井は石の扱い方が他の建築家とは違う。一般的に石を貼る場合スライスしタイル状にして扱う。白井の場合、特にコーナー部分は2枚で角度を出すのではなく、大きい石をくりぬいて納める。これが解らない。見かけは、あたかも石垣の角にある石のような存在感はあるが構造的には無意味である。それは正しいのか。磯崎新が推すまで欧州での評価が低かったのはそんなところに原因があるのではないか。

NOAビル 撮影:篠田

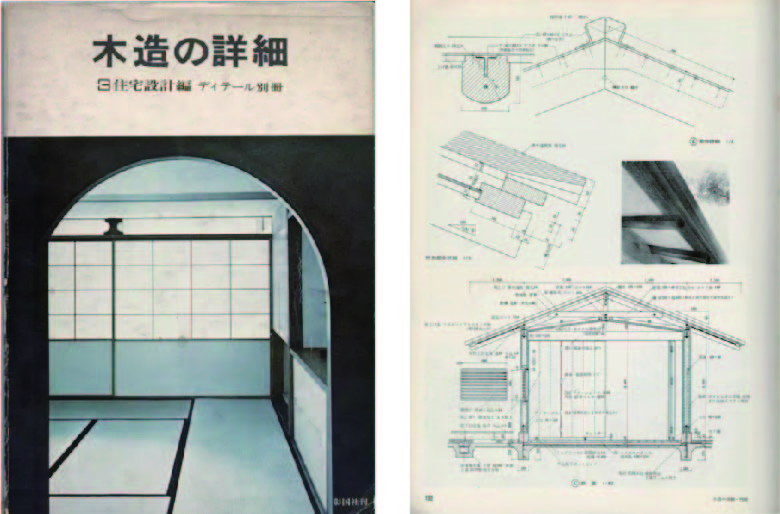

また設計に携わる者が一度は手にする「木造の詳細」の白井の“呉羽の家”。この家の外部の多くは付け柱である。見せかけの柱。先ほどの石と同様に近代建築の視点から言えば無用の装飾の一種に思われた。

木造の詳細 3 住宅設計編 白井晟一 呉羽の舎

藤森照信の本の中で白井は「京都高等工芸学校の意匠課を卒業し建築ではなくグラフィックデザインが専門で・・(一部略)」と紹介されている。そうだ、白井は中公文庫の表紙のデザインやったデザイナーだったんだ、建築家よりデザイナーが先だったのだ。これでかなり納得のいく部分があった。

建築家は建築に対して部分あるいは全体に対し。それぞれの必然性・意味性を求めてしまう。無意味なことは本道から外れたことだと。しかしデザイナーはあまりその点に深く立ち入らないように思われる。白井の石の扱い方、付け柱は建築的には「まがい」であるし、見る者に本物と錯覚させるような手法である。ところがデザイナーが設計した、という視点から見るとあまりそういうことには頓着しなかったのではないか、と思う。

というのが最近の私から見た白井晟一感である。もちろん、神様はここでのどうでもよい推論ではなくもう少し深いところから物事を決めていたのだと思うのだけれど。

大槻