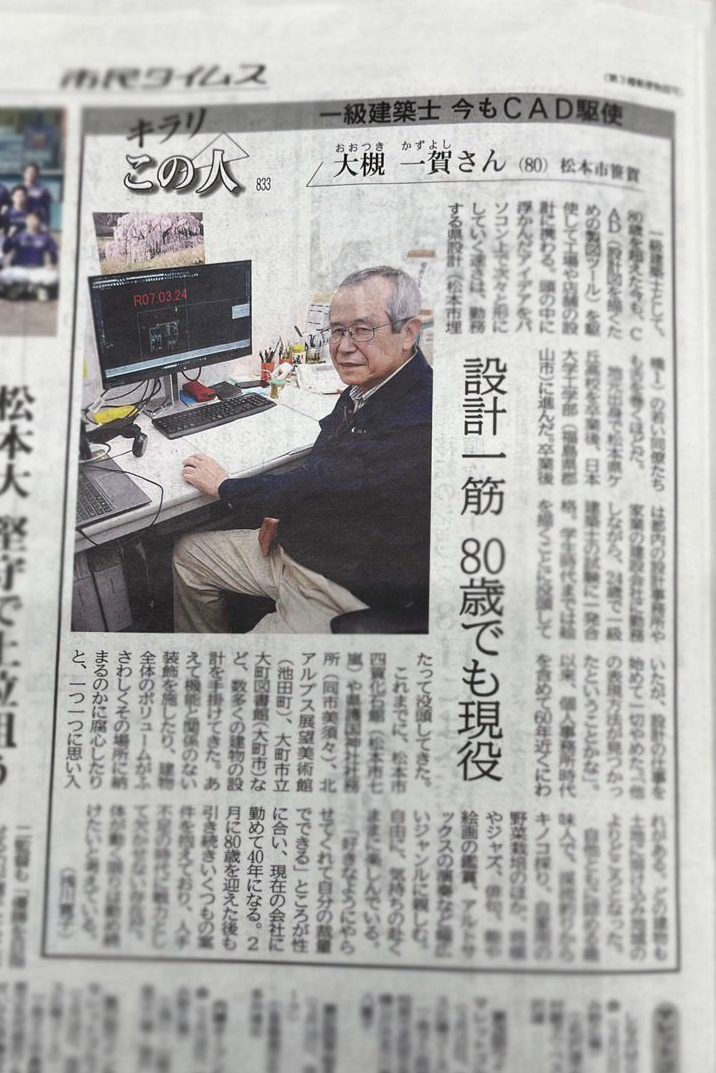

市民タイムスのインタビューを受けて 大槻

80才になって現役で勤務している人は貴重だ、といった理由で記事にしたいとのことだったと思う。私と同年配で自営業や農業をやっている人は数多いると思うが、仕事をさせてもらっているのもひとえに県設計のおかげである。

さて、高齢者(ということだと思う)に対するインタビューとのことで自分なりに想定される問答の回答をいくつか用意していたのであるが全くそんなことは聞いていただけなかった。私の経歴と造ったものについての質問がメインであった。

建築士をとるための要件とか、思い出の建物とか、設計が大変だった物件とか。

「目標は何か」といったようなことを聞かれたと思う。自分はほとんど条件反射で物を始めるので目標を立てて行動をしたことがない。唯一目標を立てたのは一級建築士の試験は1回だけにしよう、ということだと。叔父が始めていた建設業に呼ばれて帰ると「一級はどうせ一回では取れないから、二級も受けろ」と言われて同じ年に、一級、二級の試験を受けたこと。

自分が設計した物件を問われ、公共性のある建築いくつか挙げたがインタビューアーはいずれをも知っているようだった。

「思い出に残る建築は」と聞かれたので四賀の化石館を挙げた。建物が完成するまでには多少なりともエピソードがあるものであるが、この建物は当時の四賀村が地元出身の養老の滝の創業者から動物の剥製の寄贈を受けたことに始まる。

正直、村にとってはありがた迷惑ではなかったかと想像する。当初は今、化石館がある場所に建っていた木造の旧校舎を改修して納めるつもりだった。そうこうしているうちに近くの川からクジラの化石が見つかり、化石をメイン展示に新しく建物を造ることになった。自分にとっては初めての公共建築であったし、装飾を嫌う近代建築の流れの中で育った私の設計の中では唯一装飾を施した建物である。

難しかった建物、と問われて護国神社の社務所を挙げた。護国神社の鳥居の向こうに建てる社務所。失敗は許されないのでかなり神経を使った。建物の高さ、主として玄関に入る軒の高さ。その場に建った時に高すぎるとか低すぎるとか感じさせないようにと。

引用元:長野県護国神社HP

この建物にもエピソードがあって、宮司の希望は火に強い鉄筋コンクリートで作ってほしいとのことだった。まさか名古屋城のようにまがい物を作るわけにもいかないから鉄骨で骨組みを造り、それをコンクリートで巻く方法をとった。

また社務所の建設中に女性の皇族が安曇野に来訪されることになり、ついてはトイレ休憩がこの辺になりそうだとのことで急遽トイレを改築することもあった。現在あるトイレはそのために作られたものである。結局利用されることはなかったが、皇族に対する行政等の気の使い方を目の当たりにしたものである。

後で思い出したのだが、そんな物件の一つに城西郵便局がある。当時、松本市では住民による街つくりを目指しワークショップを何回か開きその街の建築マニュアルを決めていた。私は社長命令で事務所協会の「街づくり委員会」に所属していたので西堀の街づくりの方針を作成すべく仲間と一緒に携わった。

城西郵便局の施主は隣地区の松栄町の街づくり委員会の長であった。マニュアルを見せてもらうと内容は西堀のそれとほとんど同じであって、多分右に倣えで作成したものと思われた。違っているところは、松栄町であるから街路樹を松にする、とか道路の北側は松本城に倣い黒と白の外装にする、南は・・・とか書かれていた。

私がマニュアルに沿って作りましょう、というと「そんなものにとらわれなくて好きに作ってよい」とのことだった。実際の建築になると市民の意識はこの程度であった。街づくり委員会に関係したものとしてさすがにそれは無いだろうと思ったので、独断でできるだけマニュアルに沿って造ることにした。郵便局の外装の白壁や黒みがかったタイル(当時探した中で一番黒に近かったタイル)はささやかな設計者の矜持である。